地区の課題は話し合いで解決 福井・おおい町 名田庄地区

福井県のおおい町名田庄(なたしょう)地区は、約20年かけて農地の有効活用を進めてきた。同地区で農業を営む松尾豊農業委員(76)を中心に話し合い、集積協力金などを活用した農地の集積・集約化や基盤整備に力を注ぎ、本年度は地域計画の実現に向けてスタートした。

おおい町名田庄は、稲作が中心。古くから地域で愛される特産の「名田庄漬け」の材料となるキュウリ、ナス、大根のほか、白ネギ、自然薯も栽培される農業どころだ。

同地区はこれまで、話し合うことで積極的に農地の集積・集約化を進めてきた歴史を持つ。

2006年に中部地区で発足した「(農)名田の荘(みょうでんのしょう)」は、農地の集積・集約を進め、徐々に面積を拡大してきた。しかし、集まってくる水田は平均30㌃ほど。災害や経年劣化による用排水路や設備の改修が必要で、対策の費用をどう捻出するかという懸念があった。

転機になったのは16年。県農地中間管理機構が中間管理事業について説明会を開き、同地区のような中山間地域でも事業の活用率が一定割合を超せば集積協力金が交付されることになった。地区では、受け皿として「奥名田農家組合」を設立し、集積協力金を活用しながら名田の荘へ農地集積を進め、17年には集積率9割を超えた。

同地区では、より効率的な営農を進めるため、地区の農地などの基盤整備についても検討してきた。

名田庄中部地区の代表者で検討を重ね、20年に中間管理機構を活用した農地利用について農地所有者全員に同意を得ることができた。大きな理由として、水田を集約することで効率的な耕作が行えるようになるほか、負担の大きかった草刈りなどの作業が減少するなど、管理がしやすくなることもメリットの一つとして挙げられる。そして、22年には名田庄土地改良区に加入した。

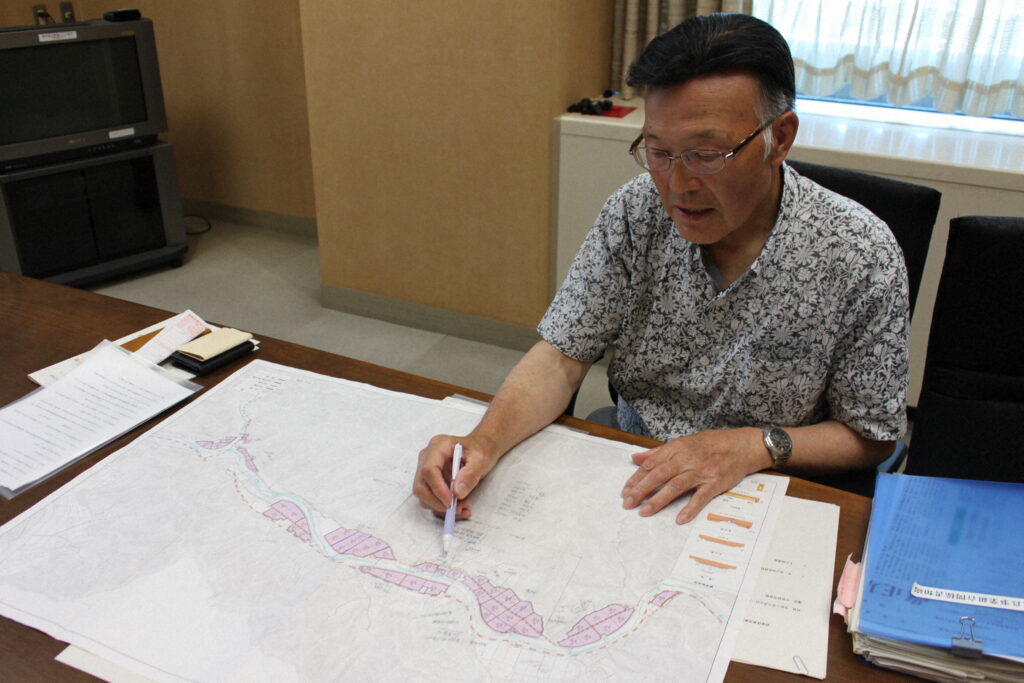

松尾委員は土地改良区の理事としても基盤整備を進める中心になって活躍した。現在も農地集積・集約に向け取り組んでいる。松尾委員は、相続放棄された農地や区域内の未利用土地を自ら購入するなど、課題を解決してきた。

地域計画の策定にも地区の話し合いは積極的に進められた。地区内での話し合いの焦点になったのは、同計画の実現のため将来の担い手となる「後継者」の育成は不可欠であること、担い手に農地を集積・集約をしていくこと――などで意見が一致した。

松尾委員は、「土地改良事業がスムーズに完了し、大きな水田で各経営体の営農と後継者育成の一助になればうれしい」と今後も地区一丸となって、優良農地を未来につなぐ活動を続けていきたいと話す。