非農地判断を促進・強化 群馬 東吾妻町農業委員会

群馬県における2016年度の荒廃農地の発生・解消状況に関する調査結果は、再生可能な農地(A分類)2986ヘクタール(対前年比445ヘクタール減)、再生困難と見込まれる農地(B分類)5041ヘクタール(対前年比404ヘクタール増)、再生された農地605ヘクタール、新たに発生したA分類農地538ヘクタールという結果だった。このような状況の中、県は2017年11月に、非農地判断に関するそれまでの関係通知や留意事項などを整理の上、再生困難な農地に対する非農地判断の促進通知を発出し、県内農業委員会などに取り組みを促した。東吾妻町農業委員会(奥木徹弥会長)は、この通知を受けて非農地判断手続きを開始。今年3月に行われた「農地法の運用について」の一部改正による非農地判断の簡素化も追い風となり、さらに取り組みを強化していく予定だ。

県の北西部に位置する東吾妻町は中山間地域を多く抱えている。同様の特徴を持つ同県の北部から西部にわたる地域も、高齢化の進行、荒廃農地、鳥獣被害の発生といった大きな課題を共有している。

これに対して同町農業委員会は、2017年11月に県から助言があった再生利用が困難な農地の非農地判断促進に取り組んでいる。

養蚕の盛んだった同町は、山間部の傾斜地でも人力による蚕の餌となる桑が栽培されていたが、養蚕業の衰退とともに多くの桑畑は荒廃し、山林化してきた。今後も高齢化、非農家・町外への転出者の相続などにより、機械化が困難な山林周辺の狭い農地などの管理がさらに行き届かなくなることが見込まれる。

奥木会長は「守り活用すべき農地を確定して、生産基盤をはっきりさせることが必要」と、取り組みの動機を話す。

2017年度農地パトロールを7〜11月にかけて実施したB分類の農地を、今年4月の総会で196筆・約24.5ヘクタールの非農地判断議案が議決された。同委員会で行われた初めての大規模非農地判断となった。

その間の準備は、農地利用最適化推進委員が担当する地区内の山間部にかかる境界の農地などを選定し、事務局が所有者や農業振興地域の有無、現場を確認し、資料を作成。それを所有者へ事前に通知して、非農地判断をしてもいいかを確認してから、再度推進委員と農業委員による現場判断をした。その後、総会で非農地判断を行い、総会で議決し、非農地通知を地権者へ発送した。

その後、農地法の運用通知の一部改正(2018年3月)を踏まえ、手順を変更した。事務局の現地調査の結果を受け、推進委員と農業委員が現場で判断したものを総会での報告事案とし、非農地判断とする。その後、1カ月の異議申立期間を設けて地権者へ事前通知をして、了承を得てから非農地通知を発送する。この運用方法で、8月の総会に450筆・約25ヘクタールが報告される予定だ。

奥木会長は「現場確認で事務局に負担をかけている。事務の簡素化は歓迎するもので、今後はドローンなどを活用した画像確認などを導入し、時間と手間を省けるような仕組みを要望したい」と語った。

写真上=事務局から説明を受ける奥木会長(左)

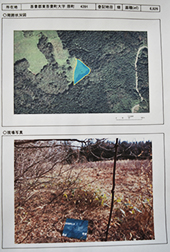

写真下=全国農地ナビの画像(上)と現場の写真(下)