地区会議を設置 農地を担い手へ 香川 観音寺市農業委員会

観音寺市農業委員会(森川光典会長)は、2016年4月に新体制に移行し、農業委員18人と農地利用最適化推進委員29人が活動している。県内でも有数の農業地域で、大規模な農業法人が活躍するほか、新規就農者や雇用就農者が多く誕生している。その一方で、中山間地を中心に担い手の減少や高齢化など全国的な課題を抱えている。

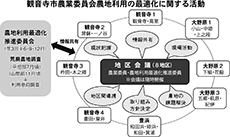

農地等の利用の最適化の推進を円滑に実施するため、同市農業委員会では昨年の12月から「観音寺市農業委員会地区会議」を設置し、活動を本格化させている。地区会議は市内全域を八つの地区に分けて設置し、該当地区の事情に精通する農業委員・推進委員で構成されている。

地区会議は、農業委員と推進委員が全員出席する農地利用最適化推進委員会の終了後に定期的に開催。通年で不作付地を洗い出し、荒廃化する前に担い手へ集約することを主眼にしている。必要に応じて地区ごとに単独で開くこともある。

具体的な活動目標や手法などについて、事務局側はあえて関与せず、各委員が地区の現状に合わせて目標を設定し、柔軟な手法で取り組むようにしている。

現場活動で得られた情報などは、当該地区だけでなく、地区間で連携しながら課題解決に向けて活用している。また、貸付希望者の情報は、農業委員会に駐在する(公財)香川県農地機構の農地集積専門員へ随時提供し、円滑な集約化にも寄与している。

大野原第3地区は、地区会議設置当初から積極的に活動している地区の一つ。事務局と協力して地区独自の資料を作成し、集落単位で個別に意向調査を実施。農地所有者から後継者の有無や耕作状況、貸付意向などを把握するとともに、10年後の展望や遊休農地解消に向けた意見・要望などを所有者ごとに取りまとめている。

「同地区は、中山間地域で後継者不足や遊休農地増加などの課題を抱えており、住民の危機感が高い。委員の膝をつき合わせた活動に、住民も積極的に協力してくれている。モデル地区として推進し、活動を横展開させていきたい」と事務局は話す。

農地利用最適化推進委員会で、各地区の進捗状況や課題などの情報を共有しながら、翌年1月に開く「農地集積・集約化検討会」で担い手への集積や基盤整備への誘導、非農地化への検討などを協議する予定だ。「各地区の活動は手探りの状態だが、できるところから取り組んでもらっている。少しずつ実績を積み上げ、委員会全体の機運を高めていきたい」(同)と話す。

写真説明=席を島型にすることで、積極的な話し合いが行われるようになった(1月22日の地区会議)