非農地判断で遊休農地解消 富山 立山町農業委員会

北アルプスの一角をなす立山連峰がそびえる立山町は、急流常願寺川流域の肥沃な土地を利用した米作が盛んで、農業産出額の8割を占める。立山町農業委員会(大井信一会長)では、昨年、今後も耕作されないと見込まれる農地が多い3地区をモデル地区として非農地判断を行った。

富山県農村振興課が2016年に実施した調査によると、同町における遊休農地は、同年時点で62ヘクタール(3281筆)だった。同町農業委員会は、昨年7月に新体制に移行して「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めるに当たり、遊休農地の発生防止・解消に重点的に取り組むこととし、2020年までに半減させるという目標を設定した。

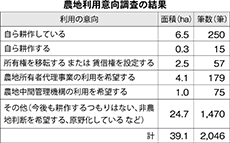

昨年の8月から10月にかけて農地パトロールを実施したところ、1号遊休農地は45.7ヘクタール(2129筆)、再生困難農地は16.2ヘクタール(1152筆)だった。9月から10月には、これらの遊休農地の所有者421人に利用意向調査を郵送で実施し、223人から39.1ヘクタール(2046筆)分の回答があった(結果は表のとおり)。

非農地判断を行った3地区のうち、長倉地区では、遊休農地が5.9ヘクタール(328筆)存在し、利用意向調査では4.8ヘクタール(252筆)分の回答があった。「自ら耕作している」という回答もあったが、実際は植林またはワサビの栽培で、前者はかつて許可を受けて転用されたが、遊休農地調査の結果をまとめた表から削除されていなかったことが判明し、後者は保全管理されていると判断した。また、農地所有者代理事業や農地中間管理事業を利用したいという回答もあったが、耕作を希望する者がいないため利用は難しいと説明した。

利用意向調査および現地状況確認の結果、同地区ではほぼ全筆が非農地と判断された。3地区では計11ヘクタール(757筆)が非農地と判断され、同町全体で遊休農地は2割ほど解消されたことになる。

大井会長は「現地状況確認では、太い木が生えている田など、相当程度荒廃している農地も見られた。今後非農地判断をどのように進めていくかは検討中であるが、所有者が不明である場合や回答がない場合、また、相続人が不明である場合や相続を望まない場合の対応などを考えていきたい」と話す。

写真説明=昨年実施した農地パトロール