地域計画策定へ取り組み着々 大分 大分市農業委員会

県内で最も人口の多い大分市は、「地域計画」策定のための地域内の協議の場(協議会)で、農業委員・農地利用最適化推進委員が進行役を務めるなど活躍。取り組みの中心となり、今年3月の策定に向け順調に歩みを進めている。

大分市農業委員会(朝耒野淸(あさくのきよし)会長)は、農業委員14人、推進委員30人で活動している。同市は、大葉、ニラ、ミツバ、イチゴなどの農産物のほか、関あじ、関さばなど海産物も豊富な1次産業が盛んな地域。人口は多いものの、農業者数や農地面積は徐々に減少しており、地域農業の維持は大きな課題だ。そこで地域計画策定の範囲を、今後委員が活動しやすくすることも見据え、市街化区域を除く市内全域を対象にした。推進委員の担当地区ごとにエリアを分け、実情などでそれらを分割・合併し、最終的に29地区で進めた。2024年1月から「目標地図」の素案作りに着手し、同年12月まで順次、話し合ってきた。

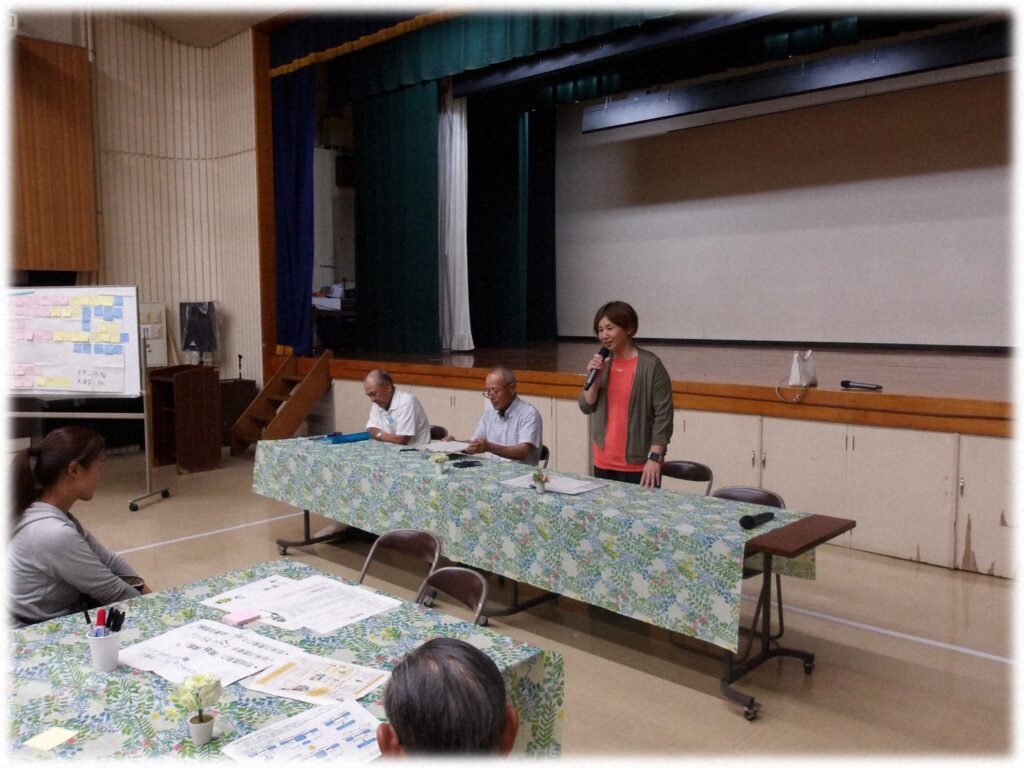

各地区の話し合いが地域計画の鍵を握ることから、農業委員会では市農政課とどのように臨むか調整を重ねた。「地域計画」だけでは分かりづらいことから、協議会のタイトルを「将来の地域農業を語る会」にし、会に参加する人たちが何のために集められ、何を協議するのかがはっきり分かるよう、未来に向けて語り合うという参加理由を明確にした。

また、協議会には四つの地図①計画の範囲図②現在の農業者の年齢構成図③10年後の年齢構成図④担い手の耕作図──を準備。合わせて「話し合いのルール」を作り、後ろ向きな発言や行政への不平・不満・要望に終始しないよう会場に張り出すようにした。

農業委員・推進委員は主催者として、司会・進行など仕切り役を担った。

各29地区では協議会当日、いずれも男女問わず幅広い年齢層が参加。付せんやチェックシートを使いながらのグループワークを行ったことで、多様な意見・アイデアも出された。委員もグループ内で積極的に発言し、協議そのものが盛り上がるように導いた。

協議会で参加者が熱心に地域の未来について語り合ったことで、切実な声や夢を描く姿に触れ、農業委員会にとっても有意義な場となった。多くの人から、「農業をあきらめない」「将来につないでいきたい」という思いを受けたことで、農業委員会では未来を見据え、希望ある農業・農村とするべく、計画策定後のフォローアップに一丸となって取り組むこととしている。

朝耒野会長は「農業委員会が本当に力を発揮しなければいけないのは、策定された計画を活かし、より良い地域農業の未来に近づけるための今後の活動」と語った。