外国人技能実習制度

経過と現状

技能実習生は制度発足から着実に増加

外国人技能実習生の新規入国者や技能実習2号への移行者は、東日本大震災等で一時減少しましたがその後は年々増加しており、技能実習生の全職種の新規入国者は2019年で14万人を超え、同年末の技能実習生の在留者総数も41万人超となっています。

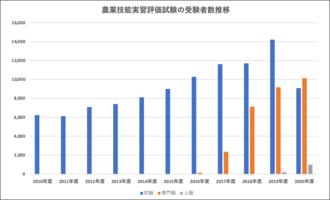

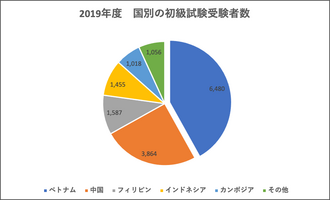

農業分野の技能実習生の新規入国者数も着実に増加し、2020年度の技能実習評価試験の試験受験者は約2万人となり、技能実習1号から3号の実習計画認定数も約3.2万件(2020年度)で、1号から3号までの在留者総数は3万数千人(推定値)と見られています。全国農業会議所が実施する、農業技能実習評価試験の受験者数の推移や、国別受験者数は以下の図のようになっています。

不適正事例の増加と制度の見直し

以上の通り外国人技能実習生は着実に増加し、日本の各産業に定着してきました。2019年、2020年はコロナ禍で停滞していますが、長期的には制度の趣旨や各労働事情等から増加が見込まれます。その一方で全分野において、技能実習生に対する不適正事例等も増加したため、国は外国人技能実習制度の抜本的な見直しを行い、2016年11月28日に「技能実習法」を制定し、翌年11月から現行制度が施行されています。

制度改正のポイント

現行制度のポイント

技能実習法を基本とする制度改正のポイントは、以下の通りです。

- 制度の趣旨を徹底するため、問題点の徹底的な改善と制度の適正な活用を図り、一層の技能実習生の保護強化が図られました。

- 具体的には、技能実習計画を認定制とし、実習実施者は届出制、監理団体については許可制となり、新設した認可法人の外国人技能実習機構がこれらの業務を管理・指導していくことになりました。

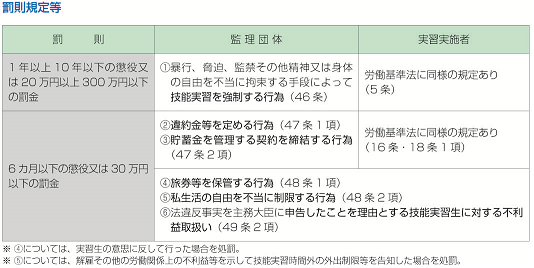

- また技能実習生に対する人権侵害等については、禁止規定や罰則規定を制定するなど、技能実習生の一層の保護強化が図られました。

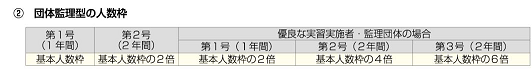

- その一方で優良な実習実施者・監理団体に対しては、技能実習3号での受け入れや受入人数枠の緩和が認められました。

外国人技能実習制度の概要

外国人技能実習制度の概要と仕組み

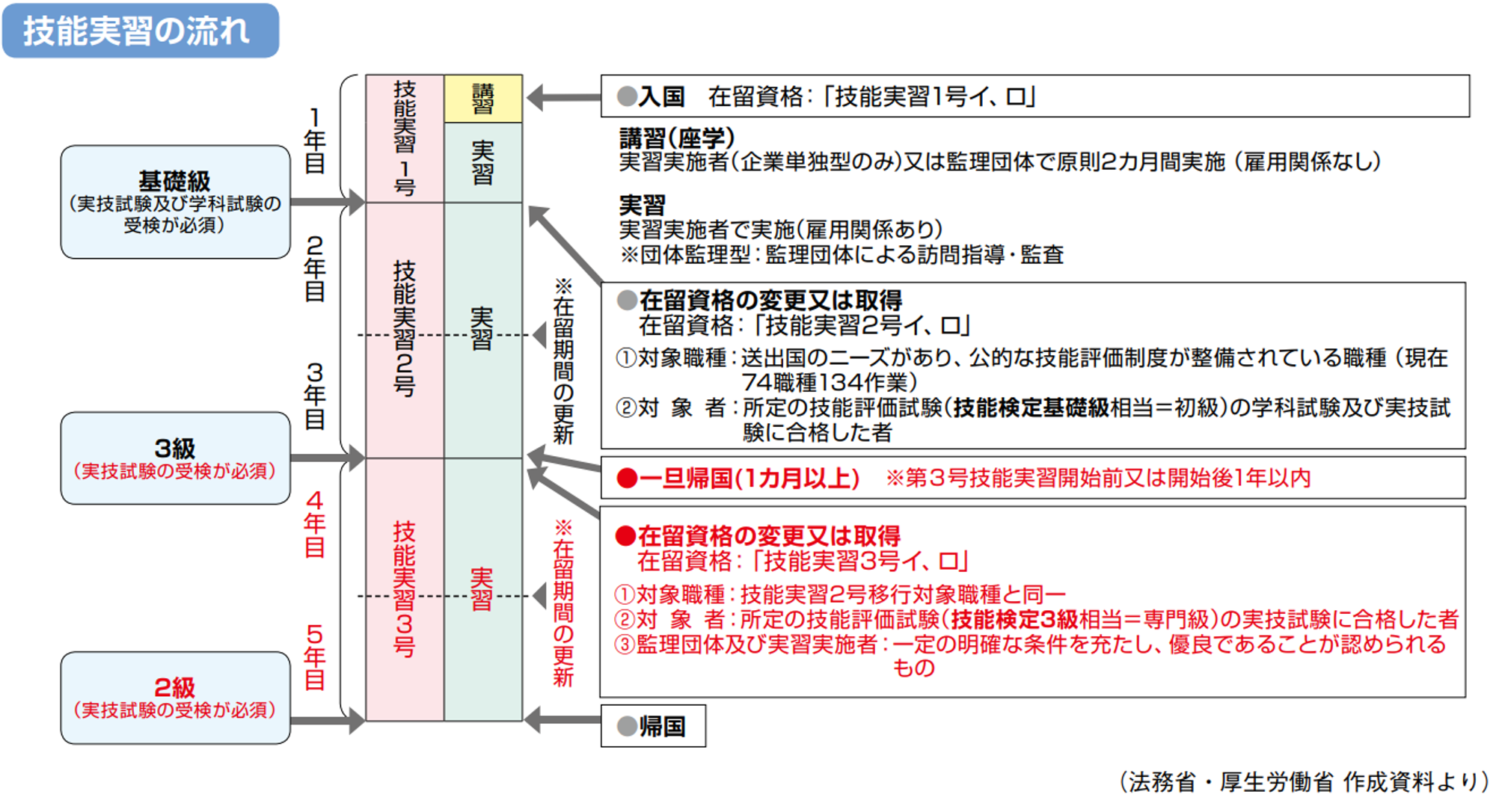

技能実習法や労働関係法令等の遵守のもと、技能実習計画や雇用契約に基づいてステップごとに技能等の修得・習熟・熟達活動が求められ、2017年11月1日から現行の外国人技能実習制度が施行されています。

外国人技能実習機構の役割

2017年1月に「外国人技能実習機構」が設置され、技能実習計画の認定、実習実施者の届出、監理団体の許可などの業務や調査・検査・報告対応、および技能実習生に対する相談・援助などの業務を行っています。

在留資格「技能実習」・・・団体監理型による外国人技能実習生受入れ

外国人技能実習生が在留資格「技能実習」で、実習実施者との雇用契約に基づいて、技能実習活動が最長5年間できる制度です。

農業分野の外国人技能実習生は、農業協同組合や事業協同組合等の営利を目的としない許可を受けた監理団体が受入れ、傘下の組合員や会員等で実習を行います。1年目は「技能実習1号ロ」の在留資格で入国します。そして農業の場合、技能実習評価試験初級合格など所定の要件を満たした技能実習生は、「技能実習2号ロ」へ移行します。さらに優良認定の受入れ機関に限り、「技能実習3号ロ」で、技能実習評価試験専門級実技に合格した技能実習生受入れが許可されます。すべての実習期間中は、入管法、技能実習法、労働関係法令の適用を受けます。

団体監理型の技能実習生受入れパターン

(国の公開資料により(一社)全国農業会議所が作成)

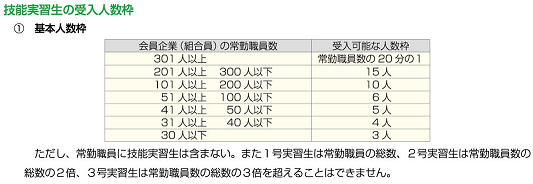

技能実習生の受入人数枠

(国の公開資料により(一社)全国農業会議所が作成)

団体監理型の人数枠

(国の公開資料により(一社)全国農業会議所が作成)

- 農業における常勤の職員については、申請者である農家が個人事業主である場合は、確定申告をした前年分の収支内訳書(農業所得用)のうち、「農業専従者の氏名等」欄で氏名の記載の確認のほか、当該専従者の就労状況の説明を求め、外国人技能実習機構が判断します。

技能実習期間

- 技能実習の期間は、技能実習1号は1年以内、技能実習2号は2年以内、技能実習3号は2年以内で、合わせて5年以内です。

技能実習2号および技能実習3号の活動が実施できる職種・作業

農業においては、以下の2職種6作業となっています。

耕種農業:施設園芸、畑作・野菜、果樹

畜産農業:養豚、養鶏(採卵鶏)、酪農

(国の公開資料により(一社)全国農業会議所が作成)

外国人技能実習制度の実施手順

技能実習生の募集・選抜・雇用契約締結等

監理団体は外国の送出機関から技能実習生の求職申込みの取り次ぎをする場合、当該送出機関と契約を締結します。また実習実施者は技能実習生と雇用契約を入国前に締結することが必要です。

さらに技能実習生の募集・選抜に当たっては、母国語の文書によって技能実習期間中の労働条件等を、技能実習生に明示し合意することが必要で、監理団体はそれらを具体的に確認する義務があります。

技能実習生の要件

(責務)技能実習に専念し、技能等の移転に努めなければならない。

(基準)

- 18歳以上の外国人であること

- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること

- 修得した技能等を帰国後活用し、本国で農業に従事する予定があること

- 本国において農業に従事した経験を有すること、又は日本で実習する特別な事情があること

- 本国の国・地方公共団体等からの推薦を受けていること

- 第3号移行には、第2号修了後または開始後1年以内に1カ月以上帰国していること

- 同じ段階の技能実習を過去に行ってないこと

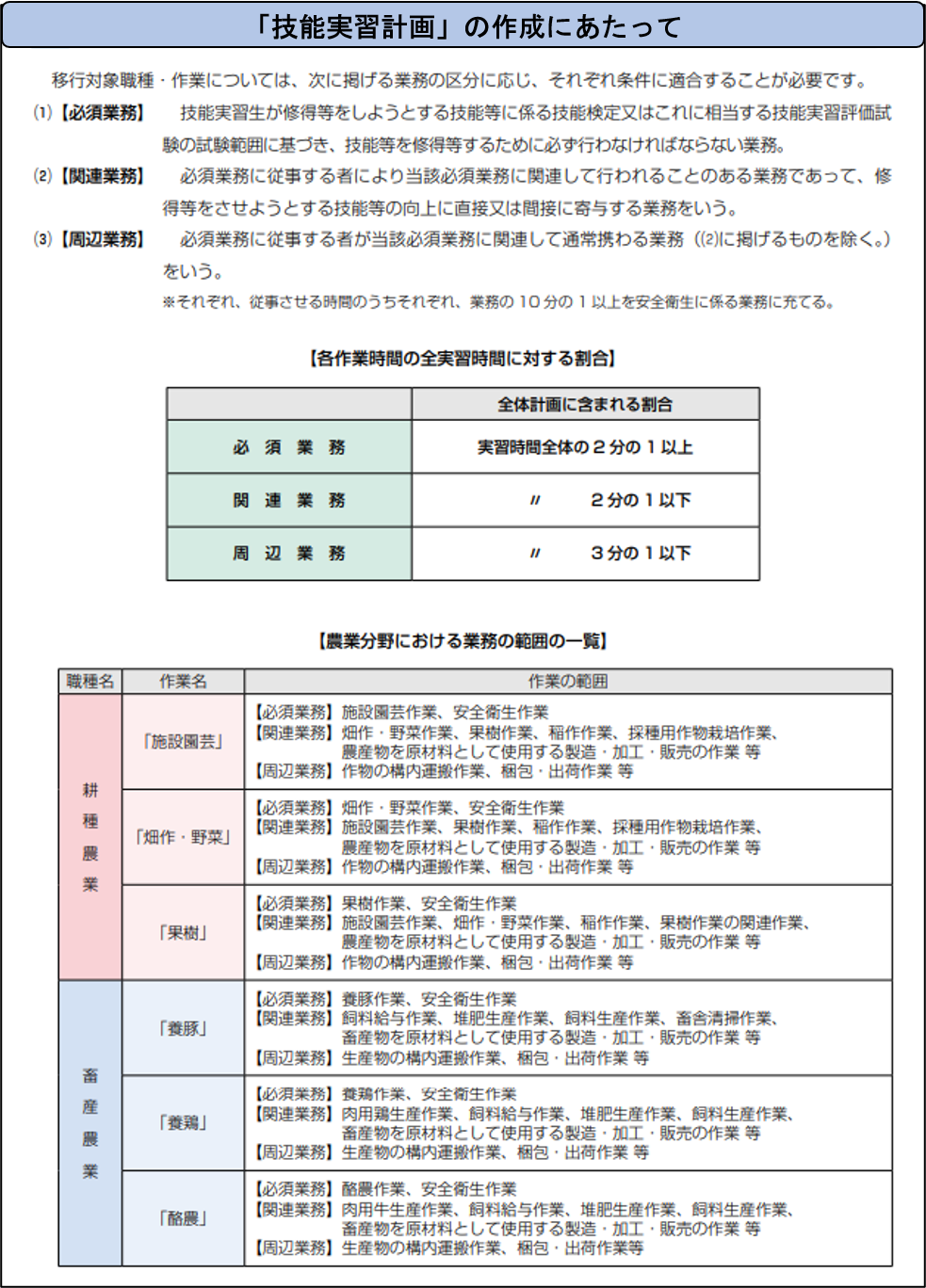

技能実習計画の作成・認定と講習の実施

監理団体は受入れ直後、技能実習生に対し一定時間以上の入国後講習を、技能修得活動の実施前に行わなければなりません。講習の時間数、内容、実施場所等は運用要領等で示され、とりわけ日本語教育が重要視されています。

技能実習を実施するためには、監理団体の指導のもとに実習実施者が技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受けて実習を進めなければなりません。技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の計画策定においては、各実習段階の目標記載が必要です。技能実習生が効果的な技能等を修得できるか否かは、技能実習計画の策定にかかっているといえます。

技能実習2号および技能実習3号移行に伴う留意事項

技能実習1号から、技能実習2号および技能実習3号へ移行するには、以下の要件をクリアして、地方入管局から在留資格の変更許可を受けなければなりません。

実習成果の評価

外国人技能実習生が一定水準以上(技能実習2号は農業技能実習評価試験「初級試験」合格、技能実習3号は「専門級実技試験」合格など)、前段階の技術・技能を修得・習熟していること。

在留評価

実習状況及び生活状況が良好であると認められること。

技能実習計画の認定

技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の技能実習計画を技能実習生ごとに作成し、外国人技能実習機構の認定を受けていること。

監理団体の役割

団体監理型の技能実習は、「監理団体の責任及び実習監理」のもとに行われます。監理団体(農業協同組合・事業協同組合等)は、実習実施者(受入れ農家等)が技能実習計画に基づいて適正に実施しているか、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号のすべての期間において、監理団体の責任と実習監理が求められます。その範囲は実習計画の作成指導をはじめ、監理責任者の設置、定時の訪問指導や監査、外部監査等の措置など多岐に渡っています。

実習実施者(受入れ農家等)の役割

実習実施者は技能実習生に技能等を修得等させる立場にあり、人づくりという本来の目的を忘れないで、技能実習計画に従って実施しなければなりません。

実習実施者は、技能実習法の基本理念の下に受入れ環境改善に努め、技能実習責任者を配備して技能実習生が実効ある技能等の修得等ができるよう、段階的に取り組むことが肝要です。

また技能実習指導とともに生活指導も重要な役割となっています。

実習実施者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

- 技能実習1号と技能実習2号および技能実習3号の内容が同一種類の技術・技能等であること。

- 同一の受入農家等で、技能実習を行うこと。ただし技能実習3号移行時は、条件をクリアすれば技能実習生は新たな実習先を選択できる。

- 技能実習生と受入れ農家等の間で、日本人労働者と同等以上の賃金を支払う雇用契約が締結されること。

- 受入れ農家等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費等の帰国担保措置を講ずること。

- 技能実習受入れ機関又はその経営者もしくは管理者が、過去5年間に技能実習やその他関係する法令等に係る欠格事由に該当しないこと。

労働関係法令の遵守

技能実習生には技能実習法とともに、日本人の労働者と同様に、わが国の労働関係法令等が適用されます。よって実習実施者は、労働関係法令の遵守をはじめとして、雇用関係に基づく適正な賃金支払いや、社会保険等への加入の必要があります。

農業に関しては、労働基準法の労働時間、休憩、休日等に関する規定の適用除外がありますが、他産業並みの労働環境を確保するため、外国人技能実習制度では基本的に労働関係法令のすべての規定を遵守・準拠します。(平成12年3月農水省通知及び平成25年3月農水省通知)

- 労働契約の締結(労働条件通知書の交付)

技能実習生との間で、労働契約を締結する。実習内容、労働時間、休憩時間、休日、賃金等については書面の交付により明示する。 - 就業規則の作成

常時10人以上の労働者を雇用する農家等は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る。10人未満の農家等でも就業規則を作成するよう努める。 - 強制貯金の禁止

労働契約に付随して貯蓄の契約、または貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 - 賃金の適正な支払い

本人に直接、通貨で全額、毎月一定期日に支払う。口座払いは書面による本人の同意が必要。通帳・印鑑・キャッシュカードは本人保管のこと。 - 労働時間について

原則1日8時間、週40時間まで。変形労働時間制を採用する場合は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをする。 - 休憩について

労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分。

労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間。 - 休日について

原則、毎週少なくとも1日。就業規則等に定めた場合、4週間で4日以上も可。 - 時間外、休日、深夜の割増賃金

所定の手続きにより、法定労働時間の原則を超えて労働させることができるが、割増賃金を支払うことが必要。(なお、農業の場合であっても深夜業に関する割増賃金の規定は適用除外とならない。)

時間外労働:通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上

休日労働:通常労働日の賃金の計算額の3割5分以上

深夜労働(午後10時~午前5時):通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上

残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間とし、臨時の特別な事情がなければ、これを超えることはできない。 - 社会保険(医療保険、年金保険)

法人経営の場合は健康保険・厚生年金が強制適用。個人経営の場合、健康保険・厚生年金保険、もしくは国民健康保険・国民年金のいずれかに加入すること。

10. 労働保険(労災保険、雇用保険)

法人経営の場合は強制適用。常時5人未満の従業員を使用する個人経営は任意加入であるが、外国人技能実習制度では労災保険、雇用保険への加入が必要。

禁止行為と罰則の制定

技能実習生の保護

技能実習法では、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する罰則規定が定められています。また、関係機関は技能実習生に対する相談対応や情報提供等、転籍の連絡調整を行うこととされています。

罰則の制定等

(国の公開資料により(一社)全国農業会議所が作成)

外国人技能実習生受入れ適正化の支援

適正化の支援

全国農業会議所では、2008年度から農林水産省の「外国人研修受入れ適正化支援事業」を、また2015年度から同省の「外国人技能実習生受入機関適正化支援事業(以下、適正化支援事業)」を、受託して取り組んできました。行政や各地域の技能実習関係機関と連携し、農業分野における研修会の開催、監理団体や実習実施者等に対する相談活動や現地調査等を通じて、外国人技能実習制度の適正な活用を目指して支援を行っています。

外国人技能実習生受入適正化の支援

(国の公開資料により(一社)全国農業会議所が作成)

外国人技能実習生を受入れる機関等に対し、日常の相談対応や研修会の開催を通じて助言・情報提供等を行うことにより、適正な受入れ体制の構築を支援します。あわせて、優良な受入れ機関等における実習状況についての実態調査を行い、情報提供や普及拡大を目指します。

全国連絡会議の開催

全国段階の受入れ機関や関連団体および学識経験者などで情報交換等を行うため、必要な連絡会議を行う。

研修会の開催

行政や各地域の技能実習協議会等と連携し、技能実習生を受け入れている機関、および受入れを考えている機関に対し研修会を行う。その他必要な研修会に対応します。

情報収集・提供等の実施

国や外国人技能実習機構および国際人材協力機構(JITCO)、全国農業会議所等が発信する情報を、HPや研修資料等により情報提供活動を行う。また優良事例や成功例等を収集し、他の受入れ機関が反映できるように努めます。

相談窓口の設置および運営

監理団体や受入れ農家等からの相談を受けるために、専任の相談窓口を設置して対応する。

また、農業分野の技能実習生の受入れに関し、助言・情報提供等を行うことにより、優良事例の収集や不適正事例の未然防止やその初期段階での解決を図ります。

関係機関との連絡調整

受入れ機関等と関係機関の情報交換がスムーズに行われるように、連絡調整を行います。

受入れ状況調査等にご協力ください。

定期的に優良受入れ機関の調査等を実施します。各地域の優良事例等をご連絡下さい。

受入状況調査や優良事例調査等にご協力下さい。

いただいた情報は「個人情報保護規程」(全国農業会議所)にもとづき、適正に監理しますので、ご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

(一社)全国農業会議所 http://www.nca.or.jp/

〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6

専用ダイヤル:TEL 03-6910-1125 FAX 03-3265-5140

(一社)全国農業会議所、都道府県農業会議とは

(一社)全国農業会議所、都道府県農業会議は「農業委員会等に関する法律」により「農業委員会ネットワーク機構」として指定された法人です。広く農業者の立場を代表する組織として、会員相互の連絡調整、農業一般に関する意見の公表、情報の提供などを行うことによって、農業生産力の増進や農業経営の合理化を図り、農業の健全なる発展に寄与しています。

また、(一社)全国農業会議所では、外国人技能実習生を対象とした農業技能実習評価試験を実施し、技能実習1号から同2号および同3号への移行を支援しています。2000年から養豚、養鶏、施設園芸を、2002年からは酪農、畑作・野菜を追加し、さらに2015年からは果樹を追加して、現在2職種6作業の試験を実施しています。